近日,某社交平台因一则涉及性暗示的短视频而引发热议,该视频迅速在网络上传播,吸引了大量用户观看和讨论。这一事件不仅反映出网络文化中性暗示内容的普遍存在,也让人们对相关监管政策的有效性产生了质疑。

性暗示内容的流行与影响

随着社交媒体的发展,许多年轻人在日常交流中使用带有性暗示的语言和表情,这种现象被称为“娇喘文化”。根据某研究指出,这种文化通过幽默、夸张等方式,使得原本敏感的话题变得轻松可谈。然而,这种现象也引发了一些社会问题。部分网友表示,“这种内容虽然好玩,但有时会让人觉得不适。”他们认为,在追求娱乐效果的同时,应当注意言语可能带来的负面影响。

一些学者对此进行了深入探讨,他们认为,娇喘声音及其相关表现形式在一定程度上反映了社会对性的开放态度,但也可能导致青少年对性的误解。一项调查显示,有超过60%的受访者认为这些内容容易使人产生错误观念,从而影响到他们对健康关系和性的理解。因此,对于这一现象进行合理监管显得尤为重要。

监管政策亟待完善

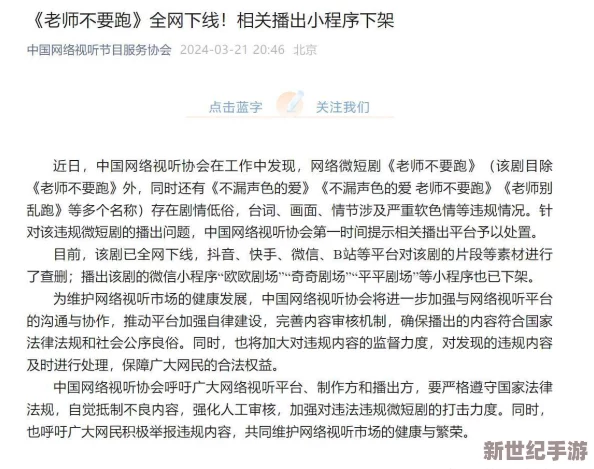

面对愈演愈烈的娇喘文化,各大平台纷纷加强了内容审核机制。然而,目前仍然存在着漏洞。例如,一些低质量或恶搞的视频依然能够顺利通过审核并获得推荐。对此,不少网友提出建议,希望能建立更为严格且透明的审查标准,以保护未成年人免受不良信息侵害。有评论指出:“如果没有明确界限,我们就很难判断什么是合适的表达。”

针对这一问题,一些专家呼吁**应出台更加细致入微的法律法规,以规范网络环境。他们强调,要从源头上遏制低俗内容传播,同时鼓励创作者生产积极向上的作品。这样的措施不仅可以提升整体网络素养,还能促进健康文化的发展。